Adopter un style de vie évangélique fait de joyeuse sobriété en réponse au "cri de la terre et des pauvres"

Lors des vœux qu’il adressait aux employés de la curie romaine, le 22 décembre, le pape Léon s’exprimait en ces termes : « Très chers amis, apprenons du Noël de Jésus le style de la simplicité, de l’humilité, et faisons en sorte, tous ensemble, que ce soit toujours plus le style de l’Église, dans toute son expression ». Nous sommes invités, après avoir redécouvert notre appel à être des disciples-missionnaires, avec la diversité et la complémentarité de nos charismes et de nos ministères, à entendre les appels du Seigneur à adopter un « style de vie » en harmonie avec la mission qui nous est confiée. En parcourant cet « Évangile du Saint-Esprit » que sont les Actes des Apôtres, la famille des disciples de Jésus, l’Église, apparaît comme une nouvelle communauté, d’un âge nouveau, dont les membres adoptent un nouveau mode de vie (Ac 2, 42-47 ; Ac 4, 32-34 ; Ac 5, 12-16). Il y est question d’unité, d’allégresse, de simplicité de cœur, de partage des biens entre tous, d’attention aux malades. Ce qui préside à de telles prouesses de charité, ce n’est pas l’abondance des moyens, mais plutôt une confiance, sans faille en Jésus. « Pierre dit : de l’argent et de l’or, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche ! » (Ac 3, 6).

Ce style de vie évangélique, Jésus le recommandait aux apôtres et aux soixante-douze qu’il envoyait en mission : « il les envoya deux par deux, en avant de lui… Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandale et ne saluez personne en chemin. » (Lc 10, 1-11). « Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange… » (Mc 6, 7-9). Nous pourrions relire encore Lc 22, 35.

Le Seigneur nous invite nous aussi, nous tous (ministres ordonnés, religieux, religieuses, consacrés, laïcs), à proposer à notre temps un nouvel art de vivre. Le pape François lui-même relayait cette invitation pour l’aujourd’hui de l’Église. « La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation…[…] Il s’agit de la conviction que « moins est plus » […]. La spiritualité chrétienne propose une croissance dans la sobriété » (Laudato sì n° 222) et une manière de « vivre intensément avec peu » (Laudato sì n° 223)

[...]

Lettre complète en feuilletage ou téléchargement ci-dessous

Écouter Mgr Jean-Marc Eychenne parler de cette nouvelle lettre pastorale sur RCF Isère

Au service des baptisés : des prêtres, des diacres et d'autres ministres unis fraternellement

Des ministres appelés au service des communautés

C’est parmi la communauté des disciples que sont choisis des prêtres et des diacres (qu’une ordination viendra consacrer), ainsi que d’autres ministres institués (lecteurs, acolytes, catéchistes…) pour être au service de l’ensemble de ceux et celles qui, ayant rencontré le Seigneur, souhaitent désormais marcher à sa suite, construire leur vie avec Lui.

En effet, des hommes et des femmes, de tout âge et de toutes conditions, accueillent l’Évangile (nous pensons ici aux nombreux catéchumènes, néophytes et recommençants qui nous sollicitent). Ils souhaitent vivre du Christ et de son Évangile et s’y emploient souvent dans de petites fraternités de proximité autour de la Parole. Ils découvrent, alors qu’ils ont besoin, pour vivre en chrétien, d’être plongés dans les eaux du baptême, de recevoir les dons de l’Esprit par l’imposition des mains, d’associer l’offrande de leur vie à celle que le Christ fait de lui-même dans le Mystère de l’Eucharistie, tout en nourrissant, dans ce même sacrement, la vie reçue au baptême. Parallèlement, ils découvrent que cette vie baptismale doit parfois être guérie des blessures ; l’Alliance, endommagée, devra être restaurée ; ils devront être réconciliés. Ils aspirent aussi à être initiés à la lecture de la Parole de Dieu, en même temps qu’ils éprouvent le besoin d’être guidés, épaulés, au temps des étapes majeures de leur vie (mariage, accueil de la vie, maladie, deuil…), tout en étant aidés à discerner dans leurs choix personnels et communautaires.

Pour toutes ces raisons (et d’autres encore), le Corps du Christ qu’est l’Église a besoin d’adresser des appels particuliers à quelques-uns des disciples missionnaires, afin qu’ils exercent des responsabilités, tantôt de façon temporaire (ministères confiés) tantôt de façon durable (ministères institués ou ordonnés). Les ministères ordonnés des diacres, prêtres et évêques ont ceci de spécifique qu’ils opèrent une transformation en profondeur de la personne, imprimant en elle un caractère indélébile. Pour résumer, nous dirons que, parmi les membres de la communauté, des charismes et des vocations particulières sont discernés, et ensuite mis à profit (par un appel, une institution, ou une ordination), pour le bien de l’ensemble des membres du Corps.

On choisira donc des ministres, on ordonnera donc des prêtres, et des diacres, pour répondre aux besoins de tous les disciples missionnaires. Notons qu’une des choses distinguant l’Église du Christ d’autres institutions tient au fait que la désignation de ces serviteurs du Corps ne s’opère pas selon un processus purement démocratique (même si les membres du Peuple de Dieu sont largement consultés). Il ne s’agit pas non plus de faire sortir du lot les plus méritants ou les plus « brillants ». La sélection des candidats et leur appel seront le fruit d’un discernement ecclésial cherchant la volonté du Seigneur. De plus, ces appels, institutions et ordinations, ne désignent ni ne fabriquent des super-chrétiens, qui seraient plus saints et plus dignes que les autres membres du troupeau. Ils distinguent d’humbles et pauvres serviteurs, qui ne sont pas choisis en fonction de leurs mérites, ou de leurs vertus (ce qui ne signifie pas qu’ils n’en disposent pas…), mais par Dieu lui-même dans sa souveraine liberté, par grâce. Bien souvent, ici encore, le Seigneur manifeste sa préférence pour les « pauvres ».

[...]

Feuilleter la lettre

Tous et chacun, membres d'une fraternité chrétienne de proximité

Ensemble, à quelques-uns, donner à voir le Christ

C’est le baptême (avec la confirmation) qui fait que nous donnons à voir le Christ dans ce monde et pour ce monde. Il fait de nous, là où nous sommes, le corps visible, sensible, aimant, du Christ pour tout homme. Il fait de nous, non pas seuls, mais tous ensemble, l’Église, Jésus-Christ répandu et communiqué « Vous me demandez ce que c’est que l’Église, c’est Jésus-Christ répandu et communiqué… » (Bossuet). Nous pourrions dire aussi qu’elle est l’Épouse du Christ, qui se reçoit en permanence de Lui, et qu’il comble de son amour.

Cette Église est donc sensible à nos yeux, nos oreilles, notre toucher, partout où se trouvent des baptisés, qui, peut-être, n’ont pas toujours pris la mesure des conséquences, des implications, de leur consécration baptismale.

En arrivant dans chacune des 512 communes de notre diocèse, mais aussi dans un quartier ou encore une rue, nous pourrions nous poser Tous, et chacun, membres d’une fraternité chrétienne de proximité « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Mt 18, 20 2 cette question : « y a-t-il ici des baptisés, quelques disciples de Jésus rassemblés, qui manifestent la présence aimante de Dieu au milieu des hommes ? ». Nous répondons oui, à la première partie de la question.

On estime en effet qu’environ 30 ou 40 % des Français sont baptisés. Mais reflètent-ils, ensemble, la présence du Sauveur ? Le plus souvent, nous répondrons par la négative à cette deuxième question.

Si on interroge les gens que nous rencontrons sur la visibilité de l’Église dans leur lieu habituel de vie, la plupart du temps, ils nous disent : « L’Église est très peu présente ici ». Le Corps du Christ qu’est l’Église ne se donne pas à voir, ou seulement en de rares occasions (un mariage ou une fête locale parfois ; le plus souvent un deuil). Mais ils veulent souvent dire par là qu’ils ne voient plus guère de ministres ordonnés. Nous héritons d’une situation dans laquelle le christianisme et le catholicisme solidement implantés s’appliquaient à maintenir un maillage du territoire aussi serré que possible, avec les nombreux prêtres dont nous disposions. Les personnes vivant d’une forte stabilité sur leur territoire, souvent rural, étaient rejointes par un pasteur qui se stabilisait au milieu d’elles, faisant du village, ou même du hameau, une paroisse. L’Abbé Gerin, contemporain du curé d’Ars, dont nous relisons l’histoire sous la conduite de Gilles-Marie Moreau, nous aide à mieux comprendre cet univers religieux de ceux qui nous ont précédés. Aujourd’hui, nous pourrions dire, en reprenant les mots de saint Paul : « Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 17). Le Seigneur, qui nous parle à travers le réel caractérisant notre société post-moderne, nous invite à manifester autrement notre proximité à tous. Il nous invite à fonder cette attention aux plus proches sur la grâce et la mission de chaque baptisé.

[...]

Feuilleter la lettre

La vie chrétienne comme chemin de discernement spirituel

Pas de vie chrétienne, sans vie spirituelle

Nous avons entendu cet appel à mettre le « Christ-pauvre » au centre de nos dispositifs pastoraux. Mais nous savons bien, d’expérience, que cette injonction ne peut pas donner de fruits si elle n’a pas sa source dans une union spirituelle forte avec le Seigneur. Maryline Robinson, qui met ces mots dans la bouche d’un pasteur protestant écrivant une sorte de testament à son fils, nous ouvre à cette compréhension : « Libère ceux qui sont captifs, me dit-il. Prêche la bonne nouvelle aux pauvres. Proclame la liberté à travers le pays […/…] Personne ne se plie à ces injonctions sans que le Seigneur l’ait auparavant pris en main. Je les ignorais moi-même, jusqu’au jour où Il se tint à mes côtés et m’adressa directement ces paroles. » 1 Le premier défi, donc le plus fondamental, le plus essentiel, sera toujours celui de « demeurer » dans l’amour du Christ, pour être avec Lui, sous le souffle de l’Esprit, enfants du Père (Cf. Jn, 15).

Vivre en chrétien est le fruit d’une attention - qui ne se décrète pas une fois pour toutes, mais qui doit être sans arrêt renouvelée - d’une attention constante à poser des choix sous le souffle de l’Esprit. « Seigneur, toi qui sais ce qui est bon pour moi, pour ma famille, pour l’Église et pour le monde, où veux-tu me conduire ? Quels grands choix de vie, ou petits choix plus quotidiens, seront l’expression de Ta présence au plus intime de moi-même ? »

Nos communautés chrétiennes ne sont-elles pas, ou ne devraient-elles pas être, finalement, des lieux de formation individuelle et communautaire, au discernement spirituel ? Les nouveaux baptisés et nouveaux confirmés n’attendent-ils pas de nous que nous les aidions à vivre dans l’Esprit, pour tendre à être, au quotidien, « d’autres Christ » ?

1 Gilead, de Maryline Robinson, chez Acte Sud, 2007 - Le révérend John Ames rédige, à l’attention de son très jeune fils, une longue lettre, seul héritage que la pauvreté matérielle l’autorise à transmettre.

[...]

Un élan renouvelé en partant du Christ pauvre et de nos frères et sœurs les plus délaissés

À l’écoute de l’Esprit, nous nous sommes interrogés sur les priorités qu’il nous faudrait assigner à la vie de notre église diocésaine pour la période qui s’ouvre devant nous. Nombreux sont ceux et celles qui se sont employés à apporter leur contribution et nous les en remercions grandement.

Les initiatives solidaires nouvelles, multiples et variées, ont trouvé des résonnances importantes dans les vastes consultations proposées ces deux ou trois dernières années. Tant et si bien qu’il me semble légitime de faire nôtre l’appel du Pape François dans son encyclique Fratelli tutti (§ 235) : « S’il s’avère nécessaire de recommencer (élan nouveau), ce sera toujours à partir des derniers ». C’est un parti pris, évidemment, mais qui me semble en conscience devoir s’imposer, à la lecture de toutes les remontées de vos expériences de conversations spirituelle.

Et plus précisément au moment où nous prenons la mesure de l’héritage du pape François au regard de son attention prioritaire aux plus fragiles. Le défi que je vous propose donc de relever ensemble pourrait être d’appréhender la vie et la mission de l’Église aujourd’hui dans notre diocèse (l’annonce du Royaume) non pas à la manière du monde, en comptant principalement sur ceux et celles qui ont déjà une forte reconnaissance sociale, mais en partant de « la pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs » (Ac 4, 11 ; Ps 118, 22).

Cette pierre d’angle, cette clé de voûte, essentielle à la construction, c’est évidemment le Christ (ce qui dit la centralité de la vie spirituelle), mais aussi, avec Lui, ce sont tous les précaires ; ces voix et ces vies, privées de reconnaissance. Tous ceux et celles qui se trouvent dans des lieux de souffrance, de déréliction, d’abandon. Ceux et celles qui sont mendiants de vie spirituelle et qui deviendront parfois catéchumènes, souvent à l’occasion de rudes épreuves de vie…

Pour toutes ces situations nous parlerons habituellement des ‘‘ pauvres ‘‘ car cette dénomination présente l’avantage d’être biblique, même si elle peut parfois sembler réductrice.

[...]

Lire la lettre pastoraleMessage aux parlementaires du département de l'Isère

15 mai 2025

Nous pensions - peut-être naïvement - que la République Française, lorsqu’elle choisit, le 9 octobre 1981, d’abolir la peine de mort, venait de poser un acte fondateur d’une éthique véritablement humaniste. Robert Badinter, alors Ministre de la Justice, avait convaincu une majorité de parlementaires que c’était un progrès décisif, allant dans le sens du respect de la dignité de toute personne humaine, que de considérer qu’il ne pouvait y avoir aucune bonne raison de choisir de mettre délibérément fin à la vie d’une personne ; de choisir le jour et l’heure où il en serait fini de son parcours de vie.

On propose aujourd’hui à la représentation nationale de revenir sur cet acquis fondamental et de se remettre à penser qu’il peut y avoir de bonnes raisons d’interrompre volontairement la vie de tel ou tel qui nous suggérerait (ou aurait suggéré) de le faire pour lui.

Nombre de personnes que je rencontre – particulièrement parmi ceux qui ont l’expérience de l’accompagnement de grands malades, en vertu de leur profession, de leur engagement solidaire, ou de leur expérience familiale – estiment qu’une démarche vraiment humaniste se situe ailleurs. Ils ont découvert que, lorsque l’on ne peut plus espérer "ajouter des jours à la vie" d’un proche, notre honneur est de nous efforcer "d’ajouter de la vie aux jours".

Combien de sourires retrouvés parce que la douleur était mieux prise en charge, parce que des paroles fortes et vraies pouvaient être partagées avec les siens, parce qu’une attention aimante était offerte.

Voter une loi sur une euthanasie, ou une mort assistée, qui ne dit pas leur nom, serait une régression considérable. Ce serait accepter de penser que la vie humaine n’a pas une valeur inaliénable. Aurons-nous la lucidité et le courage nécessaires pour ne pas nous engager sur cette voie ?

┼ Jean-Marc Eychenne

évêque de Grenoble-Vienne

Pour compléter cette déclaration...

Tribune de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) sur la fin de vie

Sur France3 Alpes, réactions dans l'Église catholique du diocèse de Grenoble-Vienne et interview de Mgr Jean-Marc Eychenne, suite au décès du pape François.

Émission KTO du 21 mars 2025

Durant la nuit de Pâques, le nombre d’adultes et d’adolescents qui vont recevoir le baptême en France s’annonce une nouvelle fois en hausse.

Dans un contexte de déchristianisation, cette évolution semble s’inscrire dans le temps et surprend.

Qui sont ces catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême ?

Pourquoi ce choix aujourd’hui, et comment les accompagner dans leur chemin de foi ?

Une émission présentée par Etienne Loraillère avec :

- Marie Alabau, responsable du catéchuménat dans le diocèse de Poitiers

- Père Charles-Thierry Ndjandjo, aumônier général des étudiants de Cergy et vicaire de la paroisse de l’Hautil dans le Val d’Oise

- Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Grenoble-Vienne

Retrouvez la conférence donnée par Mgr Jean-Marc Eychenne le 20 février 2025.

Il y exprime son expérience du synode sur la synodalité, vu de l'intérieur.

Voir la conférence sur YouTube

Écoute le Seigneur ton Dieu (Dt 6, 4)

Nous sommes engagés, depuis longtemps maintenant, dans une démarche d’écoute. Ayant l’ambition de dessiner, de façon renouvelée, quelques axes susceptibles d’orienter notre manière, individuelle et communautaire, de vivre comme disciples-missionnaires de Jésus-Christ pour le monde d’aujourd’hui, nous sommes habités par la conviction qu’il nous faut partir de Dieu et non de nous-mêmes.

Ps 85, 11 « Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. »

Jr 42, 2 « Intercède auprès de Yahvé ton Dieu, pour que Yahvé ton Dieu nous indique quelle voie nous devons suivre, quelle chose nous devons faire. »

Les solutions recherchées pour orienter la pastorale de notre diocèse ne seront pas d’abord dans les analyses historiques, psychosociologiques ; aussi éclairantes et utiles qu’elles puissent apparaître. Pour qu’elle soit fructueuse, notre recherche doit être prioritairement (ce qui ne veut pas dire exclusivement) théologale. Elle doit avoir Dieu pour objet.

Ce parti pris (impérativement partir de Dieu et accueillir sa lumière) est celui de la démarche synodale de l’Église universelle, de notre Église diocésaine et de nos communautés locales.

Isaïe 55, 8 « Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, oracle de Yahvé. »

Mt 16, 23 « Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! » dit Jésus à Pierre.

1 - Nous comprenons donc qu’il est bien question d’abord, et prioritairement, de vie intérieure, de vie spirituelle. C’est là pour des chrétiens, le point de départ de toute entreprise. Cette intuition était déjà celle du cardinal Saliège (1870-1956), archevêque de Toulouse, et courageux opposant aux lois iniques de l’occupant nazi : « L’approfondissement de la vie intérieure est l’unique moyen d’adapter le catholicisme à tous les temps. » Des orientations pastorales non appuyées sur ce préalable seraient (tout comme la religion sans la spiritualité, la loi sans l’esprit qui l’anime, la liturgie sans intériorité, ou encore une morale sans la grâce) dans le meilleur des cas, des entreprises presque inutiles et, très souvent, de pures folies. La prière, non pas au sens d’une activité, mais au sens d’un abandon entre les mains de Dieu, pour le laisser agir, conditionne 2/3 totalement la réussite de cette entreprise nous invitant à dessiner une « vision » pour la pastorale de notre diocèse, qui sera à mettre en oeuvre dans les années à venir.

Priorité donc à l’écoute de Dieu ! Écoute qui s’opère dans un contact quotidien et répété avec la Parole de Dieu, qui enfante peu à peu en nous la claire vision de ce que le Seigneur désire.

2 - Mais il nous faut ajouter immédiatement que pour le pape et la Curie romaine, pour un évêque et ses conseils, pour le pasteur d’une communauté et son équipe pastorale, écouter Dieu dans sa Parole, prêter attention à sa voix, c’est aussi, et en même temps, l’écouter avec tous les membres de son peuple. Dieu nous donne des indications pour la route à travers les lumières et les charismes qu’il distribue avec libéralité à l’ensemble des baptisés qu’en Jésus-Christ il a consacrés pour être : prêtres, prophètes et rois.

Pour être attentif à la volonté de Dieu, voir se préciser ses desseins, il nous faut, de façon plus nette, laisser se déployer les lumières et les forces dont le Seigneur gratifie tant d’hommes et de femmes, d’enfants, de jeunes et d’adultes, de pauvres et de riches, de modestes et de puissants.

Ap 2,7 « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises. »

Lc 9, 48 « Le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand. »

L’écoute du travail de l’Esprit, du travail du Seigneur, en chacun et chacune, ne saurait être optionnelle. Elle est aussi la condition indispensable pour que ce que nous mettrons en oeuvre soit, non pas notre oeuvre, mais l’oeuvre de Dieu ! Le chemin synodal nous invite à tout faire pour donner la possibilité à tous de s’engager dans l’élaboration de décisions, en vue de la mission. Cela en étant attentifs à ce que le Seigneur souffle au plus profond de nous-mêmes, et en le faisant valoir. « Si chacun de nous écoutait seulement un peu plus sa voix intérieure… alors il y aurait beaucoup moins de chaos dans le monde. » (Etty Hillesum) « Suivre son propre chemin, faire son apprentissage à l’écoute de sa voix intérieure la plus pure. » (Ibidem) Oui, avant de faire et de décider quoi que ce soit, collectivement, il faut « donner la parole » à Dieu, qui est là au plus intime de nous-mêmes (intimior intimo meo de saint Augustin), et opérer un discernement communautaire. De cette attention commune et joyeuse à la volonté du Seigneur (particulièrement dans la lecture de sa Parole), surgira alors, presque comme une évidence, la direction que lui-même voudra nous indiquer.

3 - Écoute de Dieu premièrement, donc, puis écoute de Dieu agissant en tous les baptisés (adonnés à cette écoute intérieure), mais encore - et c’est la troisième dimension - écoute de Dieu nous parlant à travers les événements. « Tout événement peut être porteur de la Bonne Nouvelle. L'événement, c'est l'incarnation. Nous sommes tous fils de l'événement. » (Mgr Guy-Marie Riobé.)

Mt 16, 2-3 « « Quand vient le soir, vous dites : “Voici le beau temps, car le ciel est rouge. ”Et le matin, vous dites : “Aujourd’hui, il fera mauvais, car le ciel est d’un rouge menaçant.” Ainsi l’aspect du ciel, vous savez en juger ; mais pour les signes des temps, vous n’en êtes pas capables. »

L’événement, c’est ce qui advient et peut parfois nous surprendre, mais il porte toujours un appel. Prenons comme exemple l’afflux des catéchumènes adultes, ou celui des adolescents, pointant le nez dans nos assemblées. Ils portent certainement des appels, nous invitant à nous donner les moyens d’accueillir cette réalité. Nous pourrions aussi pointer l’importance des réseaux sociaux, comme lieu de transmission d’éléments de la foi ou de la spiritualité, pouvant conduire jusqu’à une vie ecclésiale certains de nos contemporains. La diminution, encore sensible, du nombre et l’évolution du profil de ceux qui entendent un appel à servir le Seigneur comme ministres ordonnés nous poussent aussi à revisiter notre conception de cette vocation particulière. La liste pourrait être longue et chacun pourrait y ajouter des chapitres. L’important est de noter que le réel doit nous « déplacer », nous inviter à expérimenter de nouveaux chemins.

Laissons-nous donc sereinement interpeller, questionner, sur l’organisation de notre Église locale : l’équilibre entre l’indispensable proximité à faire vivre et le besoin de lieux forts de ressourcements ; l’adaptation aux charismes de chaque lieu géographique donnant naissance à des projets locaux tout en manifestant l’unité et l’identité de notre Église locale diocésaine. Écoutons et laissons-nous déplacer sur les questions de gouvernance, de ministères, de vocations pour expérimenter de nouveaux chemins afin que chacun puisse vivre sa vocation propre à la suite du Christ.

Oui, nous souhaiterions construire nos orientations sur le roc (le Seigneur) et non sur le sable (nos petites idées humaines, trop humaines). Nous sommes petits et pauvres. Notre force et notre richesse ne viendront ni de nos lumières intellectuelles ni de nos ressources humaines ou économiques. Notre seule richesse, c’est le Seigneur nous éclairant directement, par les frères, et par les événements. Le défi aujourd’hui est de discerner (et de discerner tous ensemble) en nous mettant à l’écoute du Seigneur dans une Église à caractère synodale. Défi aussi que cette démarche devienne un habitus, une attitude ordinaire, et pas seulement l’engagement d’un moment.

Il nous faut pourtant quelques repères dans le temps. La seconde assemblée du synode se terminant à la fin du mois d’octobre 2024, et le pape en recueillant probablement les fruits dans une exhortation apostolique post-synodale, au plus tard en janvier 2025, nous devrions alors être en mesure de nous saisir de tout cela. La Pentecôte 2025 pourrait être pour nous le moment favorable, le kairos (καιρός), à la rédaction d’une lettre pastorale diocésaine proposant les fruits de cette longue écoute (Dieu, les autres, les événements) pour ce temps de l’Église et du monde.

Nous allons vers le royaume et nous avons la mission d’y conduire tous nos frères et sœurs en humanité.

Mt 28, 19 « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

Mais le défi aujourd’hui est de discerner (et de discerner tous ensemble), les chemins qui nous conduiront vers ce Royaume le plus résolument, en nous mettant à l’écoute du Seigneur. Nous percevons que, sous le souffle de l’Esprit, tout cela prend corps peu à peu. Ne nous inquiétons pas excessivement et cultivons la patience. « Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » Mt 6, 34.

Avec ma très fraternelle prière.

Grenoble, le 21 juin 2024

† Jean-Marc Eychenne évêque de Grenoble-Vienne

Messages de Mgr Jean-Marc Eychenne

Article de Antonio Ferrero dans le journal italien la Stampa - 10 avril 2024

Dialogue entre l’évêque de Grenoble-Vienne Jean-Marc Eychenne et le fondateur de Pra d’Mill Cesare Falletti

Dans un essai, il y a quelques années, le théologien et philosophe tchèque Thomas Halik a écrit : « malgré les formes institutionnelles de la religion traditionnelle, nous ressemblons à bien des égards au lit d'une rivière presque à sec, l’intérêt pour la spiritualité de tous ordres semble être une inondation en croissance rapide traversant de vieux remblais et creusant de nouveaux chemins ». C'était la première réflexion qui m'est venu à l'esprit au dernier rendez-vous dédié aux « Terre Alte » de l'éditeur Aragno.

Le réalisateur et scénariste Fredo Valla (nouveau candidat du « David » de Donatello pour le scénario de « Lubo ») discutait avec l'évêque de Grenoble- Vienne Jean Marc Eychenne et le fondateur du monastère « Dominus Tecum » de Pra d'Mill Cesare Falletti sur la relation étroite entre spiritualité et montagnes.

Que c'était un événement inhabituellement ressenti, il a été détecté directement depuis l'e-mail « d'avertissement » de l'organisateur : en raison du grand nombre de réservations, beaucoup auraient dû rester debout. J'ai suivi une quantité indéterminée d’événements organisés à la Villa Tornaforte-Aragno, tous très réussis mais jamais avec une telle participation.

Le père Cesare Falletti a clairement souligné ce que le public avait en commun rappelant que la montagne transmet un sentiment de liberté. Un concept également réitéré par Monseigneur Eychenne : « L'intériorité pour moi, ce n'est pas tant l'église mais la cathédrale naturelle ». Le désir du silence et de méditation est toujours plus grand : la société hyper kinétique dans laquelle nous vivons (dans une de ses dernières leçons, le philosophe Vattimo a comparé nos temps mouvementés à la façon dont, imaginait-il, pourrait être présenté l'Apocalypse), le drame dont nous sommes entourés, l’effritement de ce qui semblait des certitudes acquises poussent toujours plus l'homme à chercher des occasions de retrouver un peu d'intériorité et la spiritualité (pas nécessairement religieuse).

Mgr. Eychenne l’a parfaitement compris : « L'horizon est plein de peurs : de la guerre, des inégalités entre riches et pauvres, de catastrophe écologique imminente. La consommation pathologique de biens les matériaux ne suffisent plus à apaiser nos angoisses. Il est nécessaire de ralentir. Marcher en montagne aide à revenir à un rythme plus propice à la pensée, et c’est la pensée qui caractérise l'homme. »

Ce qui est ressorti de la rencontre, c'est précisément la certitude de la nécessité inévitable de chercher un sens à ses actions. Père Falletti a souligné : « De nombreux laïcs ou athées viennent à nous. Les gens ont besoin de quelque chose qui leur rappelle que l'homme est aussi esprit. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes. Les garçons sont allés plus loin dans la crise et donc plus grande est la recherche de réponses. Les paroisses se vident parce qu'il n’y a plus de sentiment d'appartenance à l'Église en tant qu'institution, mais le besoin de spiritualité n’a pas changé. Et la montagne favorise bien plus que la paroisse urbaine cette demande ».

En cela, nous, les habitants de Cuneo, avons un avantage : les montagnes se profilent à une distance minimale et la possibilité de mettre de l’ordre dans les pensées en calmant la frénésie de l'ordinaire est à portée de chacun. C'est exactement la même dimension structurelle des sommets pour favoriser l'introspection, pas seulement le fait de se retrouver seul ou loin des bruits de la ville.

Que ce soit Fredo Valla ou le Père Falletti, ils ont insisté sur la façon dont le paysage et le mode de vie affecte la personnalité. En particulier, le fondateur de « Dominus Tecum », a-t-il souligné la différence par rapport aux années passées aux îles de Lérins : « La mer donne un grand sens de l'infini, mais cela me dérangeait de ne pas avoir d'obstacle devant moi. La montagne fixe de nombreuses limites : le seul regard qui peut s’étendre est vers le haut, exactement comme dans le cloître d'un monastère. On se sent nu en montagne : autour de soi, il y a une grande beauté : arbres, sentiers, parois rocheuses. Puis si on lève le regard on voit l'infini, sans limites. » La montagne est thérapeutique, un baume pour l'esprit justement parce qu'elle demande des efforts.

La technologie, qui domine désormais nos vies, en montagne (la " vraie ", pas celle du tourisme) c’est encore un pas en arrière. Cela permet de se retrouver face à soi-même authentiquement pour contempler l'infini et retrouver l'intériorité. Et peut-être remettre de l’ordre dans notre échelle de valeurs. Boris Vian, auteur à la grande sensibilité, a écrit : « Sur les cimes les plus hautes, vous réalisez que la neige, le ciel et l'or ont la même valeur ».

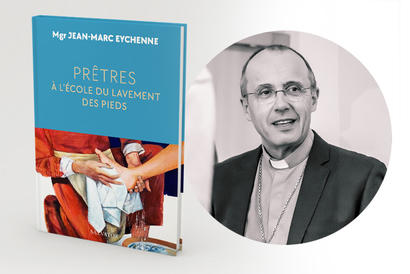

Nouvel essai de Mgr Eychenne

Le chemin synodal sur lequel nous sommes résolument engagés ne va-t-il pas nous faire redécouvrir que le prêtre, dont la présence est indispensable à la vie d’une communauté chrétienne, est « un » parmi « d’autres » coresponsables de la vie et de la mission de l’Église ?

Le prêtre n’est certainement pas rien, mais il n’est pas tout !

Les quelques pistes ébauchées ici contribuent à dessiner un autre visage des ministres ordonnés dans notre Église.

« Autre visage », non pas au sens où il s’agirait d’inventer je ne sais quelle nouveauté à la remorque d’une mode ou d’une idéologie. Mais plutôt de revisiter la Parole de Dieu afin d’y discerner les appels que Dieu semble vouloir nous adresser aujourd’hui. C’est un ministère de prêtre qui doit se vivre à « l’école du lavement des pieds » que le P.Jean-Marc Eychenne invite à découvrir ou redécouvrir, qui suppose une réelle humilité et un esprit de service.

Joliment illustré par des tableaux d’Arcabas, son propos se nourrit de la Bible mais aussi de références qui parlent à la culture contemporaine, avec des auteurs comme Erri de Luca, G.K.Chesterton, Philippe Jaccottet ou Leila Slimani.

Editeur : SALVATOR / ISBN : 9782706726651 / Format 130x200 112p / 13€

> Écoutez l'émission dédiée sur RCF Isère avec l'entretien de Mgr Eychenne

> La revue du père CHristophe Delaigue à lire ici

Message de Pâques 2024

Il réveille en nous l'enfant qui s'était éteint en nous

Le Ressuscité est aussi (et peut-être même d’abord) le ressuscitant ! Quand nous faisons l’expérience d’avoir été́ relevé́, saisi par la main, alors qu’une sorte de mort nous abattait. Alors nous expérimentons sa victoire sur la mort à laquelle il nous associe. Nombreux sont les baptisés de la nuit de Pâques, qui témoignent de fait que c’est le fait d’avoir été́, d’une façon ou d’une autre, remis debout par le Christ, libérés, ce qui les a conduits à adresser une demande de baptême à l’Église.

Nous pourrions dire qu’ils ont expérimenté́ une forme de renaissance de ce que le Seigneur avait posé́ de meilleur en eux, au jour de leur venue en ce monde.

Relisons cet extraordinaire dialogue de Jésus avec ce pharisien dans la sagesse du grand âge : Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » (Jn 3,4).

Oui, le Christ peut réveiller en nous la grâce de l’enfant qui sommeille. Bernanos nous aide à comprendre cela : « Certes ma vie est déjà̀ pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l’heure venue, c’est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu’à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père ». Retrouver l’enfance, c’est retrouver la condition dans laquelle tous les possibles sont ouverts devant nous. Tout se réinitialise, tous les espoirs sont à nouveau permis. Comme pour la jeune fille dans Mc 5, 21-43, le Christ nous prend par la main et nous relève, nous associant ainsi à sa victoire sur la mort, à sa Résurrection.

Christian Bobin écrira : « Dieu c’est ce que savent les enfants, pas les adultes. Un adulte n’a pas de temps à perdre à nourrir les moineaux ». Seigneur Ressuscité, rétablis-nous dans la grâce de l’enfance.

† Jean-Marc Eychenne

évêque de Grenoble-Vienne

Message de Carême 2024

Il est question d’entrer en résistance par rapport à l’esprit du monde, les pensées et les pratiques dominantes, parfois bien éloignées des appels évangéliques. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. » (Is 55,8).

De toutes nos forces, nous voudrions résister à l’idée que certaines parties de l’humanité ne jouiraient pas d’une pleine dignité, voire n’auraient pas droit à l’existence. Par une vie sobre, nous souhaiterions contester les logiques de surconsommation et de prédation du vivant. Par le choix délibéré d’un pas lent et serein, nous pourrions mettre quelques grains de sable dans une mécanique de fébrile suractivité. En consacrant de longs temps à la prière, nous souhaiterions mettre en valeur tout ce qui est gratuit, et qui, comme la création artistique, ne concourt pas à la recherche d’efficacité. Dans l’écoute patiente et attentive des plus « cassés » par les aléas de l’existence, nous pourrions donner la parole à ceux qui jamais ne sont entendus. En exerçant nos missions et nos ministères comme d’humbles charges ne nous élevant pas au-dessus des autres, mais nous inclinant à leurs pieds, nous souhaiterions revisiter les notions de pouvoir à la lumière de l’Évangile… Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » (Mt 20, 25-28).

Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que penser et agir à la manière de Dieu ne peut être possible simplement sur la base de notre intelligence et de notre volonté. Il n’est pas seulement question de s’appliquer à faire ce que Jésus ferait à ma place, inspiré par le message de l’Évangile. Il me faut le laisser, Lui, agir à travers moi.

C’est le Seigneur qui est Le Résistant par excellence, et c’est par Lui, avec Lui et en Lui, que nous deviendrons résistants à l’esprit du monde, au Malin et au Diviseur.

« Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. » (Mt 4, 1). Il me faut m’abandonner à la grâce de Dieu. Et cette capacité à s’abandonner est elle-même déjà une grâce… Le père Maurice Zundel nous aide à entrer dans ce chemin de vie spirituelle : « La mission de l’Église ne peut s’accomplir qu’en état de démission, c’est-à-dire en état de total effacement dans la Personne de Jésus-Christ. ».

Entrons en Carême - nous qui sommes sur une terre marquée par la Résistance - comme on entre en résistance. Oui, Seigneur, avec toi, nous irons au désert !

† Jean-Marc Eychenne, évêque de Grenoble-Vienne

Message de Noël 2023

Il y aurait tant et tant de motifs de désespérer de nous-même, des autres, de notre capacité collective à construire un monde d’amour de justice et de paix ! Nous ne ferons pas ici la liste de tous les lieux où se propagent haine, mort, indifférence à la misère d’un frère, dégradation du vivant. Chacun a cela à l’esprit.

Mais il est une nuit, chaque année, au cours de laquelle nous nous autorisons à croire que ces logiques de ténèbres n’auront pas le dernier mot. Alors que nous étions abattus, tétanisés, paralysés, souvent incapables d’imaginer qu’un avenir meilleur soit possible, un enfant vient, au milieu de la nuit, et nous ouvre à nouveau à l’espérance.

« L’Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est venu au monde le jour de Noël… » nous dira Charles Péguy.

Un autre poète, Christian Bobin, expliquera quant à lui « À Noël je vois venir un nouveau-né…Il va m’apprendre que d’un côté il y a les stratégies, les calculs, la force, la puissance l’argent… Et que de l’autre il y a l’attention à l’autre, l’oubli de soi, le don, l’ouverture, la bonté. »

Est-ce folie de croire que cela soit possible ? Mais sans cette folle utopie la vie vaudrait elle encore la peine qu’on s’y attache !? L’espérance retrouvée est comme une renaissance. Nous retrouvons le regard de l’enfant qui voit s’ouvrir tous les possibles devant lui, et qui n’est pas encore marqué par les cicatrices de l’épreuve. L’enfant que nous redevenons accepte de se lancer dans des chantiers qui, a vue humaine (ou au regard du vieil homme), sont impossibles.

Si notre espérance est active, engagée, forte de ce don d’amour et de vie qui nous dépasse, nous pouvons penser qu’il soit possible de ne plus placer les logiques économiques au sommet de notre édifice civilisationnel, mais bien plutôt l’attention aux autres. Qu’il soit question de donner la priorité aux êtres les plus fragiles dans les commencements de la vie, dans la grande détresse poussant à l’éloignement de sa terre d’origine, ou bien encore les derniers souffles d’une vie qui s’éteint. Est-ce irréalisable ?

« Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible. »

(Mt 19, 26)

Les chrétiens croient que cet enfant qui vient est justement Dieu lui-même venant à la rencontre de l’homme, pour réouvrir, avec lui, les chemins devenus inaccessibles. Cette image peut être parlante pour les habitués aux difficiles voies d’accès de certains de nos sommets…

Nous nous associons au Pape François qui nous dit « j’imagine trois chantiers d’espérance où nous pourrions travailler unis : l’environnement, l’avenir, la fraternité. ».

Avançons ensemble sur ces chantiers d’une espérance retrouvée, remis en marche, comme les bergers et les mages, par cet enfant, si discret et pourtant si puissant.

✝ Jean-Marc Eychenne – Évêque de Grenoble-Vienne

Entrevue avec Mgr Jean-Marc Eychenne : assemblée synodale à Rome (2023)

Tout savoir sur la question avant l'événement

Sur les quelque 364 membres qui participeront à l'assemblée synodale à Rome du 4 au 29 octobre 2023, sept Français auront le droit de vote, dont Mgr Eychenne !

Notre évêque rappelle la démarche qui a mobilisé les Églises du monde entier.

Au cœur des réflexions : comment renouveler la façon de gouverner pour donner toute sa place à chacun, clercs, laïcs, femmes...

---

Entrevue réalisée par Stéphane Debusschère dans les locaux de RCF Isère.

Vous pouvez retrouver Mgr Eychenne sur

- Facebook : https://www.facebook.com/jeanmarc.eychenne

- X : https://twitter.com/EYCHENNEJM

(Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve)

Il arrive que nous pensions que, pour un chrétien, témoigner de sa foi signifierait faire la liste, et expliquer, l’ensemble des vérités auxquelles il adhère. Mais, si nous nous engageons dans ce chemin ne commettons-nous pas une grave erreur (le contraire de la vérité !) faisant de nous les zélateurs d’une doctrine, d’une idéologie, de quelques idées, plutôt que des témoins de Celui que, par grâce, nous avons rencontré ? Comme chrétien, nous ne détenons pas la vérité, mais nous avons rencontré quelqu’un qui EST la vérité :

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6).

En conséquence, le défi de la transmission de la foi n’est pas celui du partage d’un ensemble de connaissances qu’il faudrait assimiler, et auxquelles il faudrait adhérer, pour avoir la garantie d’être dans le vrai, contrairement à ceux qui, ne croyant pas ou croyant autrement, seraient dans l’erreur. Le véritable enjeu de l’évangélisation est celui de la rencontre avec le Christ. Christian Bobin nous explique cela de belle façon en écrivant :

« Il dit {le Christ} qu’il est la vérité. C’est la parole la plus humble qui soit. L’orgueil, ce serait de dire : la vérité, je l’ai. Je la détiens, je l’ai mise dans l’écrin d’une formule. La vérité n’est pas une idée mais une présence » (l’Homme qui marche).

Une présence…

En effet, pour nous, chrétiens, la vérité est une personne, et être dans la vérité signifie imiter le Christ, assumer son style de vie, sa manière d’être en relations avec Dieu, avec la création et avec les autres. Il s’agit de mettre ses paroles dans la trame de nos existences, et non d’en faire un ensemble d’idées qu’il faudrait nous efforcer de communiquer.

Nous retrouvons ici l’importance de la distinction entre être et avoir. Avoir la vérité, la posséder, finit par nous conduire, presque immanquablement à nier l’autre. Soit il adhère à mon corps de croyances, soit il est à combattre ou à convaincre. Alors que si, avec le Christ, je suis dans la vérité, je vais déceler chez l’autre ces parts de vérité, que mystérieusement Dieu y a déposées et cela va susciter chez moi de l’admiration :

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25)

Tant et tant de pages d’Évangile nous montrent Jésus louant la vérité, la bonté, la foi et la sainteté de personnes loin du peuple d’Israël, loin des croyances, et parfois fort peu recommandables… Il est La vérité, et avec un flair infaillible, il en découvre des semences dans toutes les cultures et dans toutes les existences. S’il est si dur avec certains croyants c’est parce qu’il constate qu’en pensant détenir seuls la vérité morale et doctrinale, ils s’enferment dans un terrible et hypocrite « entre-soi ».

Comment essayer de dire cela autrement ? L’expression que tentent Paul Colrat, Foucault Giuliani et Anne Waeles, dans leur livre « La communion qui vient », semble assez heureuse :

« La communion à laquelle nous sommes appelés n’est pas un ensemble de présupposés (d’idées, de sensibilité, de références) partagées par les chrétiens. C’est même le contraire. La communion c’est l’amour qui nous décentre »

L’incroyable et utopique écoute (mais il y a des utopies fécondes) à laquelle le Pape François invite l’Église universelle – cette consultation tous azimuts, appelée synode – est ancrée dans cette conviction évangélique que la vérité que nous recherchons pour orienter la vie de l’Église et du monde, n’est pas détenue par une petite élite de « sachants » qui ambitionne d’être les seuls « décidants ».

Nos rencontres vraies, de personne humaine à personne humaine, animées d’amour et de respect mutuel, nous permettront d’avancer ensemble sur le chemin de La Vérité, source de communion entre tous.

† Jean-Marc Eychenne

Évêque de Grenoble-Vienne

24 juillet 2023

ou fuir la tentation de la vitesse

Édito du journal Église en Isère le mag - n° 7 - mars 2023

Notre manière de nous précipiter, d’accélérer notre course, notre pas, ou nos déplacements ; nos gestes brusques ; notre réaction impulsive ; tout cela nous éloigne de notre unité intérieure, nous conduit à ne pas laisser l’esprit et le cœur orienter nos chemins de vie. Nous cachons mal notre angoisse de mort, ou encore notre volonté de tout maîtriser, en tendant à mettre une quantité innombrable d’actions dans un temps limité. Nous voulons mettre de l’infini dans du fini, et nous entretenons ainsi une frustration qui n’aura pas d’issue. Pourquoi vouloir aller de plus en plus vite d’un point à un autre, avec des trains à grande vitesse ou des avions supersoniques ? Aurions-nous oublié que le temps du voyage a une valeur en lui-même et qu’il est souvent habité de mille richesses ?

La lenteur, c’est le rythme du marcheur, du montagnard, du pèlerin, du moine mendiant et itinérant, et finalement du penseur et du maître spirituel. Une certaine lenteur est indispensable au travail de l’esprit et de la mémoire. Relisons ces quelques lignes de Milan Kundera : « Évoquons une situation on ne peut plus banale : un homme marche dans la rue, soudain il veut se rappeler quelque chose, mais le souvenir lui échappe. À ce moment machinalement, il ralentit son pas. […] Le degré de la lenteur est directement proportionnel à l’intensité de la mémoire ; le degré de la vitesse est directement proportionnel à l’intensité de l’oubli » (La Lenteur).

La lenteur est nécessaire au discernement… Peu de bons choix se font dans la précipitation (sauf à avoir acquis des « habitus », longuement préparés par un lent et fastidieux travail. Ces habitudes constituent alors en nous comme une seconde nature, nous expliquait Félix Ravaisson).

En ce temps de l’Église où nous voudrions parfois faire face à tout ce que faisaient nos prédécesseurs avec d’importants moyens (humains et économiques), nous risquons, en raison de notre désir d’agir vite, de tomber dans une agitation stérile, plutôt que de nous laisser conduire par le souffle de l’Esprit. Paul dirait alors que nous sommes « affairés sans rien faire » (2 Th 3, 11), sans rien construire qui soit vraiment utile.

Alors si nous nous remettions à marcher lentement ? Si nous cessions de nous agiter pour avancer calmement et sereinement dans la direction que l’Esprit nous indique ? Il s’agit aussi de « trouver notre miel » dans un temps rythmé par l’écoute (de Dieu et des autres), le conseil, la synodalité…

† Jean-Marc Eychenne

évêque de Grenoble-Vienne

Édito du journal Infos dio n°8 - février 2023

Le mot qui définirait le mieux ce que nous sommes appelés à vivre dans ce temps de l’Église est « co-responsabilité ». Il ne s’agit pas de sacrifier à une trouvaille d’un coach-manager, mais de continuer à avancer sur le chemin dessiné par le concile Vatican II. Il est question de la remise en valeur du sacerdoce commun des fidèles, articulé avec le ministère sacerdotal, lequel est au service de ce sacerdoce baptismal. La consultation des baptisés, souhaitée par le pape François à partir de septembre 2021 en prévision du synode, vise à une meilleure compréhension et une meilleure mise en œuvre, de la coresponsabilité dans l’Église. Sans oublier deux choses : la première est que tout cela est le fruit de l’action de Dieu en nous, et donc d’abord un défi spirituel ; la seconde que la visée est une ardeur renouvelée pour la mission.

Certains d’entre nous, en fonction de leur expérience, de leur culture, ont spontanément de la sympathie ou de l’antipathie pour cette notion de coresponsabilité. Il convient de laisser de côté les visions « mondaines » dont nous sommes héritiers, pour nous ouvrir à une manière chrétienne de nous engager sur cette voie. Nous avons besoin pour cela de nous mettre, dans la prière, à l’écoute de l’Esprit, tout en nous efforçant d’asseoir nos intuitions dans l’approfondissement théologique et de discernement communautaire. Nous devons vraiment prendre le temps d’échanger en profondeur sur ces questions.

Entre autres découvertes et chantiers à engager, nous comprenons qu’il nous est demandé d’évangéliser notre relation au pouvoir (pouvoir d’élaborer les décisions, de les prendre et de les mettre en oeuvre). Il est question d’un changement en profondeur de mode de gouvernement afin que la parole de tous ait de la valeur, avec une place de choix accordée à la parole des plus pauvres ou des plus fragiles qui, habituellement, ne comptent pour rien. « Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ… Et vous êtes tous frères. » (Mt 23, 8-10)

Depuis les années 1960, les interventions du Magistère sont allées dans ce sens :

■ « Si l’on me demandait quel est « le genre de vie » le plus riche en conséquences pastorales qu’on doit au concile, je répondrais sans hésiter : la découverte du peuple de Dieu comme un tout, comme une globalité et, par voie de conséquence, la co-responsabilité qui en découle pour chacun de ses membres. » (Cardinal Suenens - 1968)

■ Le pape Benoît XVI disait de même : il est nécessaire « d’améliorer l’organisation pastorale, afin que […] on encourage graduellement la co-responsabilité de l’ensemble, de tous les membres du Peuple de Dieu ». (28 mai 2009)

■ « Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. » (Pape François, lettre du 20 août 2018)

Enfin, si nous parlons de co-responsabilité, n’oublions pas que LE responsable, c’est le Seigneur et que nous sommes ses très modestes et très fragiles collaborateurs.

† Jean-Marc Eychenne

évêque de Grenoble-Vienne

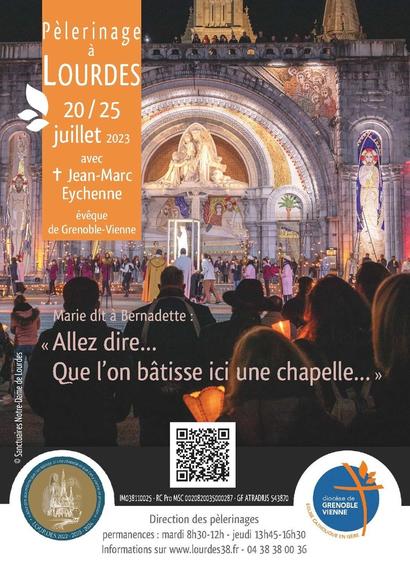

Invitation pour le pèlerinage à Lourdes - 20-25 juillet 2023

... avec comme maîtres, les plus fragiles - Une école pour apprendre à passer du « je » au « nous »

Un des défis majeurs de la vie chrétienne, ou de la vie spirituelle, est de faire passer au second plan la préoccupation de nous-même pour donner la première place à l’autre, et aux autres. C’est le challenge que tentent de relever, le couple, la famille et la communauté croyante. La culture contemporaine fortement imprégnée d’individualisme rend sans doute la démarche plus complexe encore. Comment donner la priorité aux besoins de l’autre plutôt qu’à la satisfaction de mes désirs ? Comment glisser d’une logique d’accumulation des biens à la solidarité ? Comment renoncer à ma tranquillité pour vivre l’hospitalité ? Comment apprendre à me taire pour laisser à l’autre un espace d’expression ?

Il semble que le Christ, quand il répond aux disciples qui lui demandent de leur apprendre à prier, veuille les inviter à former et à cultiver leur unité. Il ne leur dit pas : « Quand vous priez, dites mon Père… », mais « Quand vous priez, dites notre Père… » (Lc 11, 2), comme s’il ne pouvait pas y avoir de prière authentique adressée à Dieu le Père, sans que de vraies relations fraternelles existent d’abord. Et si le défi prioritaire que nous avons à relever pour rendre nos communautés chrétiennes plus attractives était d’abord celui de la fraternité, du sens de l’accueil, de l’attention aux plus fragiles, plutôt que celui de la qualité de nos liturgies, ou du contenu de nos enseignements… Et si nous étions appelés à refléter d’abord le NOUS trinitaire (communion du Père, du Fils et de l’Esprit), dans la vie de nos communautés locales… Ne devrions-nous pas nous préoccuper de cela toutes affaires cessantes ?

« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » (1 Cor 13, 1). Il ne s’agit donc pas de faire des choses, aussi sublimes soient-elles, mais de les faire ensemble. Demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce, car cela ne nous est nullement naturel ou spontané. Le Libérateur vient me délivrer de l’esclavage de moi-même pour m’ouvrir à la présence des autres. Le pèlerinage diocésain à Lourdes est un des lieux où s’ouvre ce chemin-là.

† Jean-Marc Eychenne

évêque de Grenoble-Vienne

Session pastorale diocésaine - janvier 2023

Nous venons de vivre une expérience inédite, du 16 au 18 janvier, à Notre-Dame de La Salette : une session pastorale regroupant les principaux responsables de l'annonce du Christ et de son Évangile dans notre diocèse (des prêtres, des diacres, des religieux et des religieuses, des personnes consacrées, des laïcs en mission ecclésiale, des assistants ou adjoints en pastorale scolaire, des responsables éducatifs, des théologiens et théologiennes, etc.). Il était question de vivre une expérience d'écoute de l'Esprit, à travers la prière et la célébration de l'Eucharistie, les temps de partage en petites fraternités, des apports théologiques ou des témoignages. Nous ne savons pas précisément où cela nous conduira (c'est le Saint-Esprit qui, peu à peu, nous indiquera le chemin), mais nous cherchons à répondre à l'appel du pape François qui, dans La Joie de l'Évangile nous adressait ces mots : " J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire ". Oui, il est vraiment question de conversion, de retournement, de modifications assez radicales de notre manière de vivre en Église. Dans cette même lettre de novembre 2013, au n° 33 notre pape ajoutait : " J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés ".

Nous cherchons ensemble. Il n'y a pas de solutions magiques ou toutes faites. Nos expérimentations sont plus ou moins heureuses ou cohérentes, mais nous prenons le temps de les relire en Église sous l'éclairage du Magistère, afin de discerner si nous nous laissons faire par l'Esprit du Seigneur plutôt que par nos idéologies, notre sensibilité, nos sympathies ou nos antipathies... L'esprit du monde, en somme.

En août 2016, le même pape François, face à la terrible crise provenant de la révélation des abus dont des membres de notre Église se sont rendus coupables, affirmait encore : " Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu ". Nous avons voulu, pour cette session pastorale, une participation active de tous le membres du Peuple de Dieu, afin de nous mettre, le plus possible, en situation d'entendre la volonté du Seigneur sur la vie et la mission de son Église diocésaine en Isère.

Qu'avons-nous entendu ? Quel est le " message " qui pourrait ressortir de ce temps fort, de ce temps de grâce ? Nous ne pouvons pas répondre à cette question ! Ou plutôt, si message il y a, il ne se résume pas en quelques phrases qui nous indiqueraient des orientations à mettre en œuvre, mais dans la démarche elle-même : avancer ensemble vers la " Terre promise " en acceptant de sortir de nos postures, de nos agacements, de nos habitudes trop répétitives, de nos certitudes trop bien établies, pour nous ouvrir à un autre style de vie ecclésiale... C'est peut-être cela aussi un synode !

+ Jean-Marc Eychenne

évêque de Grenoble-Vienne

Relecture de Ad Gentes - janvier 2023

En relisant le décret Ad Gentes du Concile Vatican II, qui aborde la question de l’activité missionnaire de l’Église, nous voudrions relever quelques points sur lesquels il nous faut, encore aujourd’hui, presque 60 ans après la publication de ce document (7 décembre 1965), réfléchir un peu. Ce rapide tour d’horizon, et cette mise en relief de quelques problématiques, reposent sur une attention accordée à la genèse du décret. Pour cela, il a été nécessaire de se pencher sur les documents préparatoires au texte final, et sur les interventions des Pères dans l’aula conciliaire. Les théologiens, dont le travail a préparé l’approche conciliaire, et les documents du Magistère des décennies suivant le Concile, apporteront aussi un éclairage important.

[...]

Le salut viendra des "inaperçus" !

En ces temps si particuliers, nous avons à inventer un nouveau monde, ou plutôt un nouvel art de vivre dans ce monde.

Le mystère, si marquant, qui se célèbre à Noël nous indique que la lumière viendra de ceux qui passent le plus souvent inaperçus ; elle surgira des pierres de construction rejetées par les bâtisseurs.

En effet, de qui devons-nous attendre d’être éclairés sur ce qu’il nous faudrait essayer de construire ensemble ? Des puissants, des savants, des « sachants », des experts de tout acabit ? Non, mais certainement plutôt de ceux qui souvent ne comptent pas, qui n’ont pas voix au chapitre, qui n’ont “pas de place à l’hôtellerie”, comme dans le récit évangélique.

Comment nos démocraties, nos institutions, à bout de souffle, seront-elles capables de prêter attention à la parole (la Parole) de lumière exprimée par les “inaperçus” de notre temps ? Il y a probablement là une question dont nous devrions nous saisir collectivement et de façon urgente (y compris en Église), afin de ne pas risquer de passer à côté du Salut. Oui, ne laissons pas l’histoire se répéter avec son lot d’inattention à ceux qui, contrairement aux apparences, comptent vraiment et sont porteurs de vraie lumière.

Joyeuse fête de Noël à tous !

† Jean-Marc Eychenne

évêque de Grenoble-Vienne

Chers amis, frères et sœurs,

Me voilà installé depuis quelques semaines en cette terre iséroise et au milieu du peuple qui y réside. Mettons le mot « installé » entre guillemets car le Seigneur, lui qui n’a pas une pierre où reposer la tête, ne semble pas souhaiter le confort douillet d’une situation sociale confortable : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » (Mt 8, 20). Comprenons donc ce mot en nous référant aux bergers de l’évangile qui partagent la condition de leur troupeau dans la montagne ou à la bergerie. Même si mon logement du centre-ville qui est maintenant ma résidence est un peu plus cossu qu’une bergerie…

Votre accueil est vraiment chaleureux, et je vous en remercie beaucoup. Cela m’aide à vivre ce temps de transition dans la paix et la sérénité.

J’ai commencé à aller à la rencontre de certaines et certains d’entre vous sur ce vaste territoire, sans plan préétabli en tentant de me laisser guider par une occasion qui se présente, une suggestion d’un collaborateur ou le sentiment intérieur (peut-être trompeur…) qu’il me faut aller en tel lieu. Je tente de faire cela sans précipitation, en gardant de longues plages pour la prière, le repos, le contact avec la nature, qui est si belle en ce territoire. L’avenir du monde et de l’Église - même locale - ne dépendent pas de moi, mais du Seigneur et de tous ses disciples missionnaires, dont je ne suis qu’un pauvre et modeste exemplaire.

La semaine dernière, je me rendais à Lourdes pour participer à l’Assemblée plénière avec mes frères évêques pour la première fois en tant qu’évêque de Grenoble-Vienne. Nous avions à cœur de traiter les sujets prévus à l’agenda de cette session : les nécessaires conversions missionnaires des diocèses, le chemin de transformation de la Conférence des évêques (afin qu’elle soit plus synodale et davantage au service des diocèses et de leur mission)… Mais comme vous le savez, l’actualité a remis au premier plan la lutte contre la pédocriminalité et les indispensables changements d’habitudes que nous devons mettre en place ; particulièrement au regard des informations auxquelles ont droit les personnes victimes et tous les baptisés. Je vous invite à consulter le message que nous avons élaboré ensemble : « Bouleversés et résolus ». Vous pouvez le trouver sur le site de notre diocèse ou sur celui de la Conférence des évêques de France.

Nous pensions avoir vraiment changé de culture et définitivement abandonné les logiques de contournement et de silence lorsque nous avions adhéré au mois de mars dernier aux conclusions du rapport Sauvé. Mais force est de constater que ce n’était pas le cas. Avec les personnes victimes, nous sommes atterrés et nous demandons si les choses finiront par changer. Pascal Wintzer, évêque de Poitiers, disait qu’il ne faudrait peut-être pas moins de 40 ans, après cette terrible séquence, pour que la confiance puisse éventuellement être retrouvée. Je partage ce point de vue. Il faut presque toute une vie à des personnes ayant été agressées pour retrouver un chemin pacifié ; et parfois la vie entière n’y suffit pas. Notre génération de responsables d’Église - imprégnée plus ou moins inégalement, et plus ou moins consciemment, de cette culture du silence qui a eu tant d’effets destructeurs - ne s’en relèvera sans doute pas de sitôt. C’est une génération en quelque sorte perdue. Il faut l’accepter et, simplement et humblement, mettre en place de nouvelles pratiques saines et vertueuses qui pourront permettre à la génération suivante de partir sur des bases nouvelles. Il nous faut travailler pour eux et pas pour nous ; pour nous il est probablement trop tard.

Ne nous berçons donc pas d’illusions, le chemin sera long. Il faut s’y engager résolument comme sur un chemin de croix, conscients que l’horizon de la Résurrection est encore bien éloigné… Mais cela ne doit pas affaiblir notre volonté de mettre en œuvre, résolument, tout ce qui est susceptible de nous rapprocher de cette échéance. Pour avoir la garantie la plus sérieuse de ne pas laisser de côté cette urgence, il nous faut certainement emprunter le « chemin des pauvres » ; de ces pauvres qui sont comme le quasi-sacrement de la présence du Seigneur. J’aime l’expression d’Erwan Le Morhedec qui, après avoir passé un long temps avec une personne touchée par le grand âge et la dépendance, l’avait vu passer d’un profond découragement à un émerveillement renouvelé face à la vie, disait : « Si tout se casse la gueule, il nous restera ça : être des tâcherons de la charité ». Dans ce temps de notre Église, au milieu de tous ces drames, si nous avons un témoignage à apporter ce sera principalement, et peut-être uniquement, celui de la diaconie, du service des plus fragiles. Tout en indiquant paisiblement, humblement, où cet amour puise sa source : en Jésus, le Sauveur. C’est sur ce chemin que nous risquons le moins d’oublier nos bonnes résolutions.

Mes amis, dans le temps de l’Avent, chacun d’entre nous, et tous ensemble, nous allons nous efforcer de renaître à une vie nouvelle avec le Christ. Il vient nous rejoindre au cœur de nos ténèbres pour les illuminer de sa présence. Laissons-nous emporter par son souffle d’amour et de paix et renaissons à une vie ecclésiale nouvelle.

Très fraternellement.

† Jean-Marc Eychenne

Évêque de Grenoble-Vienne

Homélies

Joseph Daï Van Pham et Baudoin Vallette d'Osia

Chers amis, nous aurions tant de choses à nous dire. Une question pour commencer. Est-ce que la date suivante, le 28 novembre 1993, dit quelque chose à l'une ou l'autre d'entre nous ? Ou alors le 5 septembre 1992, une autre date importante aussi.

Eh bien, le 28 novembre 1993 était la date du baptême de Baudoin, Marie-Axel, et le 5 septembre 1992, la date du baptême de notre frère Daï-Joseph. Le baptême est cette réalité fondamentale de nos vies chrétiennes qui fait de nous, aujourd'hui à la Toussaint, l'ensemble des saints, l'ensemble des baptisés, ceux qui ont vu leur robe lavée dans le sang de l'agneau. Le baptême est le fondement de la vie chrétienne parce qu'il introduit chacun dans le don le plus grand. Être enfant de Dieu, c'est-à-dire participer à la relation de Jésus avec le Père dans l'Esprit, il n'y a rien de plus élevé. fIl n'y a rien de plus élevé que cette situation qui nous est faite dans le baptême.

Rien de plus élevé que cette dignité donnée de façon égale à chaque personne et qui fait revêtir le Christ et être greffé sur lui comme sont greffés des sarments sur la vigne. Dans le nom de chrétien que nous avons l'honneur de porter, et compte tenu de la grâce qui fonde notre vie et cette grâce du baptême qui nous fait marcher ensemble, cette marche ensemble du synode que nous venons de célébrer, n'oublions jamais et prenons l'habitude de célébrer cette date de notre baptême. Bien sûr quand on a été baptisé enfant, notre mémoire personnelle n'est pas marquée par cet événement, mais si nous fréquentons des catéchumènes, des baptisés adultes, ils savent bien, de manière expérientielle, que cet événement est majeur dans leur vie. Alors ensuite, parmi l'ensemble des baptisés, de ces saints et de ces saintes de Dieu, ce peuple immense décrit dans l'Apocalypse, le Seigneur va en appeler quelques-uns au service de tous les autres. Parmi ceux et celles qui sont porteurs du sacerdoce baptismal, il va appeler quelques-uns à être porteurs du ministère sacerdotal.

Ils seront établis, comme dit la lettre aux Hébreux, pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec eux. Ils seront des maîtres spirituels, établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, des serviteurs de cette relation fondamentale qui puise son origine dans le baptême. Alors ils seront, ces quelques-uns, choisis parmi les baptisés au service de la grâce baptismale pour la nourrir dans l'Eucharistie, pour la conduire à sa maturité dans la confirmation, pour la réparer, cette grâce baptismale, dans le sacrement de la réconciliation. Donc le sacrement de l'ordre rend quelques-uns d'entre nous participants, selon une autre modalité que celle de tous les baptisés, à l'unique sacerdoce du Christ.

Il ne s'agit pas d'un autre degré comme si les prêtres étaient des baptisés plus-plus. Non, il s'agit d'une grâce d'une autre nature que celle de la grâce baptismale qui confère une fonction sacrée au service de la grâce dont sont dépositaires tous les baptisés. Alors comment sont-ils choisis, ces quelques-uns, parmi cette multitude immense des baptisés ? Est-ce qu'ils sont choisis en fonction de leurs mérites ? Alors ils en ont quelques-uns, des mérites, ne forçons pas le trait. Mais il est beau qu'au jour des ordinations, quand on présente aujourd'hui les ordinands, on ne fasse pas un procès de canonisation, mais qu'on nous indique aussi quelques failles.

Par exemple, si certains d'entre vous ont besoin un jour de rédiger une lettre de motivation en vue d'une réorientation professionnelle et ont besoin de la remettre en temps et en heure, n'hésitez pas à demander à Baudoin, qui est vraiment un spécialiste de ce genre de choses, pour écrire la lettre de demande au moment voulu. Si certains d'entre vous ont quelques problèmes de prononciation ou d'élocution, qu'ils n'hésitent pas à demander à Daï qui est devenu un spécialiste en la matière et qui travaille depuis si longtemps cette question-là. Donc, nous ne sommes pas appelés en fonction de nos mérites, mais nous sommes appelés en vertu de la gratuité de l'amour de Dieu qui choisit quelques-uns d'entre nous, pas toujours les plus brillants dans une fratrie, je dis cela pour réconforter les autres membres de la fratrie, mais simplement ceux que Dieu a choisis gratuitement dans son amour. Si nous relisons les Écritures, et nous l'avons fait longuement à Rome sous la houlette du père Timothy Radcliffe, nous voyons l'appel de Pierre répété, même après son reniement, dans un des matins de la Résurrection, où le Seigneur lui dit « M'aimes-tu ? ». Et le Seigneur l'invite, alors qu'il a en tête son reniement, à faire paître ses agneaux et ses brebis. Alors le père Timothy Radcliffe employait cette belle formule, « l'Église de Jésus est fondée sur le roc de la confiance imméritée de Dieu en Simon-Pierre ».

Dieu, aujourd'hui, au jour de l'ordination, dit à Daï et à Baudoin : « je vous fais confiance ». Mais cette confiance, ils le savent bien, ils l'ont exprimée aussi dans leurs lettres de demandes car ils sont eux-mêmes au clair par rapport à leurs limites. Mais en Jésus-Christ, à travers ce sacrement extraordinaire qu'ils vont recevoir, qui va les habiliter à cette fonction sacrée d'être prêtre, Dieu leur dit : « Je connais, tu sais, tes failles, tes faiblesses, mieux que tu les connais toi-même, mieux que tes formateurs, eux-mêmes ont pu les déceler mais je te fais confiance, je compte sur toi ». Alors il faudrait pouvoir se dire comme prêtre, comme évêque, comme diacre, chaque matin, je suis un pécheur sur lequel Dieu a arrêté son choix.

Alors chers amis, frères et sœurs, oui, l'ordre, le sacrement de l'ordre, au service du peuple saint de Dieu, confère une autorité. L'autorité des pasteurs est un don spécifique de l'Esprit du Christ pour l'édification de tout le corps, mais une autorité à exercer à la manière de l'Évangile, une autorité qui ne s'exerce pas à la manière du monde.

Le cardinal Marc Ouellet, pendant notre temps de retraite, avait cette belle expression à propos de l'exercice de l'autorité dans l'Église. Il disait : « l'autorité du prêtre est une autorité d'effacement. Une autorité d’effacement de quelqu'un qui détient une véritable autorité que Dieu lui donne sacramentellement. Mais cette autorité ne le pousse pas à souhaiter sans arrêt se mettre en avant, mais plutôt à s'effacer, comme s'efface un serviteur au jour du lavement des pieds et qui est au service du peuple saint de Dieu. Alors, nous parlons des prêtres qui sont des collaborateurs de l'ordre épiscopal, des collaborateurs du ministère apostolique, collaborateurs de l'un ou l'autre, des successeurs des apôtres ».

Et, concrètement, cette logique d'effacement, comment se manifeste-t-elle à l'intérieur d'un presbyterium, dans cette responsabilité de collaboration au ministère apostolique qui est confié à l'évêque ? Il est beau d'être ordonné à plusieurs. Malheureusement, dans nos églises diocésaines, aujourd'hui, on ne peut pas, comme autrefois, ordonner sept, huit, dix prêtres en même temps. Cela reviendra sans doute grâce à votre prière et puis à l'appel entendu par quelques-uns des membres de cette assemblée. Mais aujourd'hui il arrive assez souvent dans un diocèse qu'on ordonne un prêtre seul, et il y a le risque de penser qu'on est habilité tout seul à exercer ce ministère au service du peuple de Dieu. Au jour de l'ordination, nous comprenons, y compris à travers les symboles, que la fraternité avec les autres prêtres est primordiale. Elle est signifiée dans le rite quand l'ensemble des prêtres présents vont imposer les mains aux ordinands, sur la tête de ceux qui seront ordonnés, et chacun des prêtres présents va sembler leur dire, à commencer par l'évêque : « désormais tu es des nôtres, tu entres dans ce « nous » qui est le corps presbytéral autour de l'évêque ».

Cette dimension fraternelle de la vie et de l'apostolat des prêtres n'est pas simplement un impératif moral ayant une valeur de témoignage. Cette fraternité entre les prêtres est l'expression de l'essence même du ministère presbytéral. Dieu va intervenir, va changer l'être d'un baptisé et va créer une nouvelle dimension de fraternité en lui en l'ordonnant prêtre. Et cette transformation dans l'être, d'ordre ontologique et métaphysique pour employer des grands mots, ce n'est pas juste de l'ordre de l'exemplarité. Dans la prière d'ordination que je prononcerai tout à l'heure, le mot « nous » est extrêmement présent.

Sois avec nous, dit l'évêque dans cette prière d'ordination. Il sera question encore d'être coopérateur de l'ordre épiscopal. Coopérer, cela veut dire être ensemble, cela veut dire entrer dans l'ordre des prêtres, comme nous le dirons aussi dans cette longue prière de consécration. Qu'il soit avec nous, chantera l'évêque, qu'il soit en communion avec nous. Donc le « nous » de la famille des prêtres, n'est pas une simple addition plus ou moins harmonieuse de « je ».

Moi, je pense ceci, j'ai ma sensibilité, j'ai ma paroisse, j'ai mon ministère, j'ai mes choix. Si nous sommes trop dans le « je » et pas assez dans le « nous », nous ne répondrons pas pleinement à l'appel que Dieu nous adresse au jour de notre ordination comme prêtre. Et nous ne ferons pas vraiment droit à cette dimension inédite qui a pris place au plus profond de notre être. Donc, dans la mesure où nous passons du « je » au « nous », nous entrons aussi plus profondément dans le mystère de la grâce sacramentelle qui est celle des prêtres, coopérateurs de l'ordre épiscopal, associés au ministère épiscopal des évêques et associés ensemble. Enfin, pour finir, je vous confierai ce petit texte que le pape François a adressé aux évêques d'Italie le 22 novembre 2021. Et dans la mesure où les prêtres sont les collaborateurs du ministère épiscopal, sont associés à cette fonction qui est celle de l'évêque, cette fonction sainte, ce que le pape dit là des évêques, on peut le dire aussi de ceux qui sont associés au ministère apostolique. Alors il reprenait les Béatitudes. Il appelle cela les Béatitudes de l'évêque. Appelons-le Béatitudes des prêtres. Heureux les pauvres de cœur, nous avons entendu.

« Heureux l'évêque, le prêtre, qui fait de la pauvreté et du partage son style de vie, car il construit le royaume des cieux par son témoignage. Heureux l'évêque, le prêtre, bienheureux ceux qui pleurent, heureux l'évêque, le prêtre qui ne craint pas de strier son visage de larmes, les larmes de Notre Dame de La Salette, afin que s'y reflètent les souffrances des personnes, les lassitudes de leurs frères prêtres, et heureux est-il celui qui trouve consolation de Dieu dans l'étreinte avec celui qui souffre. Heureux les doux, heureux l'évêque et le prêtre qui considère son ministère comme un service et non pas comme un pouvoir, en faisant de la douceur sa force, en donnant à tous le droit de cité dans son cœur pour habiter la terre promise aux doux ». Je ne vais pas relire tout le texte, on vous le transmettra, et particulièrement aux prêtres, mais vraiment, peut-être, reprenons le dernier paragraphe, parce qu’il y a de la joie, du bonheur, et c'est cela qui domine. Mais il y a aussi des épreuves.

Le texte des Béatitudes nous parle de persécutions, d'insultes, de calomnies. Heureux l'évêque, nous dit le pape, le prêtre, qui pour l'Évangile n'a pas peur d'aller à contre-courant, en arborant un visage déterminé comme celui du Christ en route vers Jérusalem, sans se laisser freiner par les incompréhensions et les obstacles, parce qu'il sait que le royaume de Dieu avance au milieu des contradictions de ce monde. Nos frères prêtres, dans un monde qui change à grande vitesse, nos nouveaux prêtres vont avancer aussi au milieu des contradictions de ce monde. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le destin aussi de tous les baptisés. Nos nouveaux prêtres seront au service de l'ensemble des baptisés pour qu'avec eux et elles, chacun d'entre nous, membres de la grande assemblée des saints, nous avancions au milieu des contradictions de ce monde.

À la fin du synode, le pape a fait une intervention assez courte, au cours de laquelle il a cité Madeleine Delbrel. Et c'est important de terminer sur ce passage, parce que notre joie est immense, et que rien ne pourra nous l’ôter. Madeleine Delbrel, dans une prière qu'elle adresse au Seigneur dans le texte qui s'appelle « Le bal de l'obéissance » dit ceci : « Faites-nous vivre notre vie, non pas comme un jeu d'échecs où tout est calculé, comme un match où tout est difficile, comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où notre rencontre se renouvelle comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce ». Alors on ne va pas demander à Daï et Baudoin de danser tout de suite devant l'autel comme le roi David devant l'arche de Dieu. Seigneur, faites que notre vie soit conçue comme une fête sans fin, où votre rencontre se renouvelle comme un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour. Seigneur, venez nous inviter à danser. Et le Seigneur nous invite. Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

Amen, alléluia.

+ Jean-Marc Eychenne évêque de Grenoble-Vienne

cathédrale Notre-Dame - 31 mars 2024

Ces célébrations sont si riches de symboles, de contenus, que nos mots ne peuvent pas enfermer tous ces mystères. Mais il faut tout de même essayer de partager quelques convictions, quelques interrogations que nous portons ensemble.

La mort n’aura pas le dernier mot. C’est cela finalement le mystère, le cri du matin de Pâques : le tombeau est vide. Tout ne s’est pas arrêté à la Passion et à la mort de Christ, mais cette mort s’ouvre sur la résurrection, sur une nouvelle dimension de la vie. Dans un monde dans lequel nous nous agitons de mille manières, nous courons en tous sens de manière très irrationnelle, on peut se poser légitimement cette question : à quoi bon vivre ? À quoi bon courir ? À quoi bon produire ? À quoi bon consommer ? Si un jour, il faut mourir…

Bien sûr, cette réalité, qui est celle de nos vies, qui est parfois trop vide de sens, ne peut pas être complètement satisfaisante. Nous avons peut-être même des clés de réponse de ce phénomène que, depuis quelques jours, les journalistes analysent : pourquoi, dans un pays comme le nôtre, en France, tellement marqué par la laïcité, il y a, autour de ces fêtes de Pâques, environ 12 000 baptêmes ? Pourquoi ?

Il y a toutes sortes de réponses à cette question. Il faut analyser cela de manière précise. La réponse et les réponses sont multiples. Mais on peut constater aussi que, selon les prêtres des paroisses, nous avons le sentiment que, ces dernières années, il y a bien plus de monde à la messe le jour de Pâques qu’auparavant. Pourquoi ce phénomène ? À quoi cela tient-il ?